- HOME

- 市民の意見30の会とは

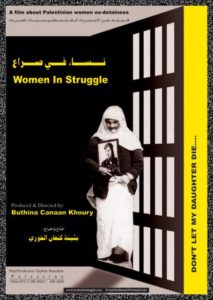

映画紹介④ 「Women in struggle ー目線ー」

2019

09/07

監督・撮影:ブサイナ・カナーン・ホーリー

(2004年/ドキュメンタリー56分)

「Women in struggle ー目線ー」

60年にわたるイスラエルの占領と抑圧の下で生きぬいてきたパレスチナの人々。安全な場所にいて彼らの心情を推測し、その行動の是非を判断するのは容易ではない。

50歳代のアーイシャとラスミーヤは、約30年前に軍事作戦に参加、イスラエルの法廷で終身刑の判決を受けるが、10年の入獄の後釈放される。アーイシャはさらに10年を国外追放処分となり、夫とも離別した。

もう一人の女性ラウダは、自宅での爆弾製造に関与して8年の刑に。恋人も去り、出所して帰った自宅は、イスラエル入居者に占拠されていた。

彼女らが支払った代償は、途方もなく大きかった。アーイシャとラスミーヤが語る拷問の体験は凄まじく、おぞましい。私たちは忘れがちだが、圧政のあるところ必ず拷問が存在するのだ。今日ではイラクのアブー・グレイブ刑務所やキューバのグアンタナモ収容所で起こったこと、あるいはいま進行していることを、私たちは想起しないわけにはいかない。

9・11以降世界中に蔓延した、あらゆるテロ行為を十把ひとからげにみなす見方に従えば、彼女らは元テロリストということになろう。だが、パレスチナやイラクの人々にとって、テロと抵抗の違いとは何だろうか。

かつての闘士の面影を保ちながらも、歳月は彼女らの表情を穏やかにした。アーイシャは自分が仕掛けた爆弾が爆発したと聞いた時の気持ちを、「みじんも嬉しくなかった」と語る。「心の底では嫌な気分だった。私の行ないによって殺された人がいるというのは気持ちの良いものではない。相手が敵であっても」。

2006年、米アカデミー賞外国語映画部門にノミネートされた「パラダイス・ナウ」(ハニ・アブ・アサド監督)は、自爆テロに赴く2人のパレスチナ青年を描いた秀作だが、主人公の若者は乗り込んだバスに大勢の子どもたちが乗っていたために、いったん決行を思いとどまる。ちょうど、帝政ロシア時代の社会革命党員サヴィンコフが、狙った馬車に子どもがいたために爆弾を投げるのをやめたというエピソードを思い出させた。アーイシャの場合は事後のことだし、決定的瞬間に実存的選択を迫られたというわけでもないが、それでも、彼女が感じた「嫌な気分」は、テロ行為そのものの中にテロリズムを否定する契機がひそんでいることを示唆してはいないだろうか。

この映画にはもう1人、アーイシャたちよりふた回りほど若い女性テリーも出てくる。彼女は80年代、90年代のインティファーダに参加、今はイスラエルが作った隔離壁のために家族との生活を脅かされているが、アーイシャたちのように武装闘争に加わろうとはしないようだ。彼女ら若い世代のパレスチナ人が選ぶ抵抗の手段とは何なのか、と映画は問いかけている。

(2007年8月)

(本野義雄)

市民の意見30の会 事務局

〒108-0073 東京都港区三田3-4-17 #206

TEL: 03-6435-2030

FAX: 03-6435-2031

E-mail: info@iken30.jp

© 市民の意見30の会・東京 all rights reserved